Think

Young | Kommentar – Wenn „zurück“ zum Fortschritt wird

// Pia von Musil //

„The history book on the shelf – it’s always repeating itself” (dt. „Das Geschichtsbuch im Regal – es wiederholt sich immer wieder”), diesen Satz sang bereits die schwedische Band ABBA in ihrem weltberühmten Song „Waterloo“.

Dass sich Geschichte wiederholt bzw. manchmal ein bedrückendes Muster aufweist, können wir uns an einem ganz bestimmten Thema vor Augen führen: der Situation der Frauenrechte.

Während in den meisten demokratisch gelenkten Staaten unserer Erde sich diesbezüglich Aufbruch, Verbesserung und Fortschritt bemerkbar machen, sehen wir in anderen Gebieten Stillstand oder – noch schlimmer –

eklatante Rückschritte.

Es geht zurück in eine Zeit, in der Diskriminierung, Sexismus, Ausgrenzung, kurz gesagt Ungleichheit und Ungerechtigkeit, nicht nur salonfähig, sondern durch menschenverachtende Traditionen, Regeln und Gesetze regelrecht gewollt, gefördert und legitimiert wurden. Legitimiert von einem System, welches Frauen und Mädchen entmachtet, isoliert, desozialisiert, versteckt, ja identitätslos machen will.

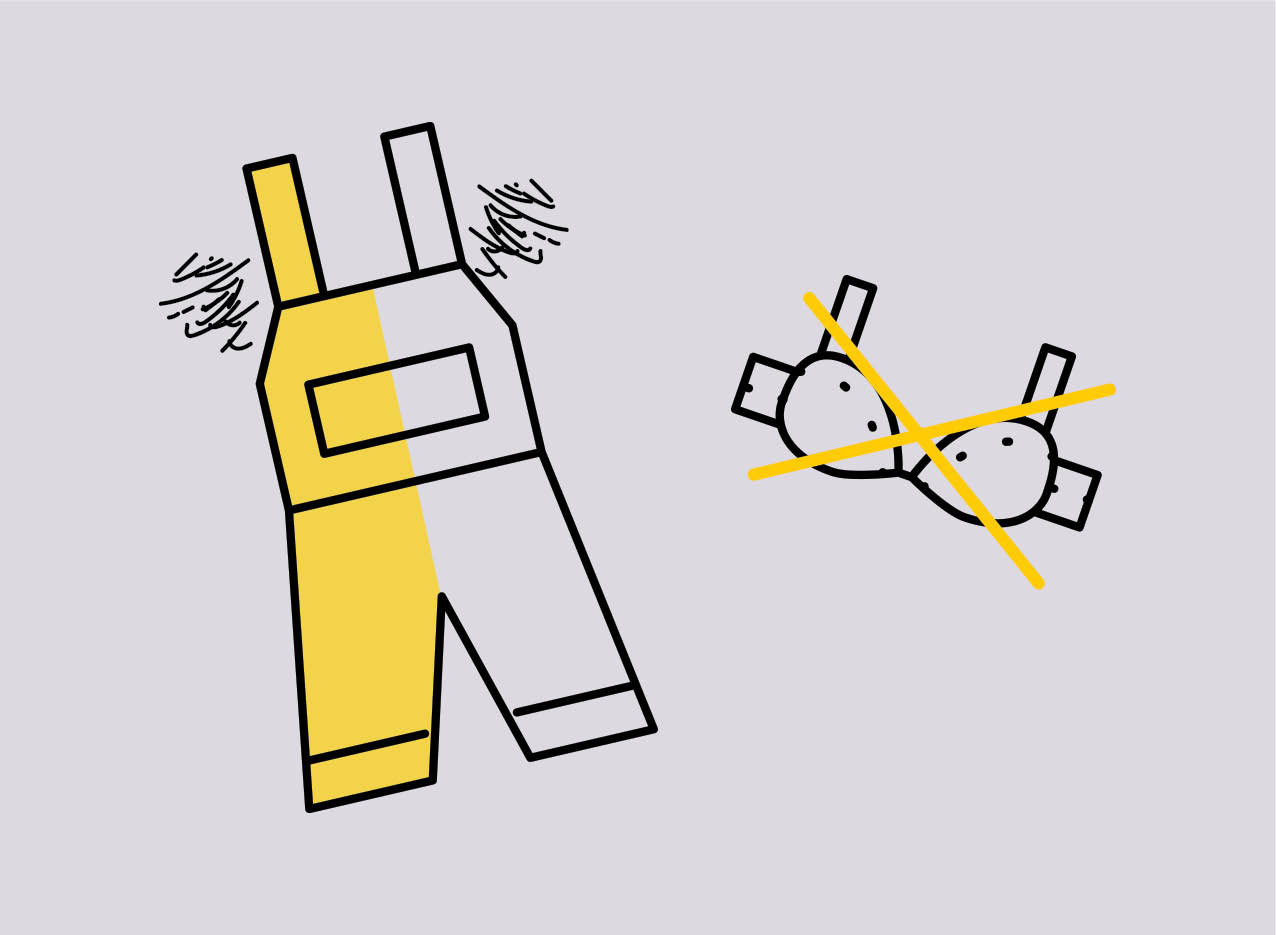

Staaten, in denen Frauenrechten keinerlei Beachtung geschenkt wird, werden häufig von Männern gelenkt, die an streng patriarchalen, diktatorischen und schlichtweg menschenunwürdigen Idealen und Werten festhalten: u.a. Abtreibungsverbot, Zwangsheirat, Verschleppung, Versklavung, Zwangsprostitution, Verstümmelung. Es scheint, als würden dabei Frauenrechte zum Spielball der Machtausübenden werden.

Eine Garantie für den gradlinigen Fortschritt einer Gesellschaft hin zu mehr Geschlechtergerechtigkeit gibt es leider nicht, wie uns jüngste Nachrichten aus Afghanistan auf tragische Art und Weise aufzeigen.

Das Land ist ein trauriges Beispiel für das „Zurück“ der Frauenrechte, der Menschenrechte. Afghanistan war nicht immer das Land, das den Taliban ausgeliefert war. In den 1960er- und zu Beginn der 1970er-Jahre galt es als ein „Land der Hippies“, ein „Sehnsuchtsort der westlichen Aussteiger“, wie es die Neue Züricher Zeitung jüngst formulierte. Diese Gelassenheit blieb bestehen, bis König Zahir Shah 1973 durch einen von der Sowjetunion unterstützten Putsch abgesetzt wurde; die darauffolgende nationalistisch-sozialistische Regierung blieb von Moskau abhängig. 1979 marschierten die Sowjets in Afghanistan ein und versuchten, das Land in die Knie zu zwingen; die USA ließ es sich daraufhin nicht nehmen, die Rebellen im großen Stil mit Waffen zu unterstützen.

Diese Auseinandersetzung zog sich über mehrere Jahrzehnte hin und nun, im Jahre 2021, wurde ein neues Kapitel aufgeschlagen.

Nach dem überhasteten Abzug der internationalen Truppen und der Einstellung der Evakuierungsflüge führen uns Zeitungsartikel, Reportagen und Interviews die blanke Angst und Verzweiflung, die Wut und die Hilflosigkeit über das Ausgeliefertsein der Menschen vor Augen.

Morssal erzählt ihre Geschichte

Ich will es mir nicht anmaßen, über eine Situation zu schreiben, für deren Schrecklichkeit meine Vorstellungskraft nicht ausreicht. Ich finde auch, es steht mir nicht zu.

Es würde sich neben dem Bild einreihen, wo vier weiße Männer so tun, als wären sie die Richtigen, um über Rassismus und Diskriminierung zu debattieren.

Umso mehr freut es mich, dass ich mit einer jungen Frau meines Alters in Kontakt gebracht wurde, die ganz genau weiß, wovon sie spricht.

Morssal, eine in Wien lebende gebürtige Afghanin brachte den Mut und das Vertrauen auf, mir – einer bis dato noch völlig fremden Person – ihre persönliche Geschichte zu erzählen.

In den letzten Zeilen dieses Artikels möchte ich nun sie, ihre Erinnerungen, ihre Gefühle zu Wort kommen lassen.

„Besonders meine Mutter erzählt viel darüber, wie sie früher gelebt hat und wie das Leben früher in Afghanistan war und das alles bedrückt mich manchmal sehr. Sie hat mir so viele unglaubliche Geschichten erzählt, wo ich mir immer dachte: ‚Was für eine starke Frau.‘ Meine Oma und meine Mama sind für mich Vorbilder. Meine Oma ist damals mit Miniröcken auf die Straße gegangen, da war das gar kein Problem. (…) Als meine Mama 19 oder 20 war, kamen die Taliban an die Macht, dann wurden Schulen für Mädchen gesperrt, Universitäten wurden gesperrt, Frauen hatten keinerlei Rechte. Meine Mama durfte auch ab einem gewissen Alter nicht mehr zur Schule gehen. Afghanische Frauen hatten es nie leicht und werden es auch nie leicht haben. Sie müssen immer für etwas kämpfen, was eigentlich selbstverständlich sein sollte. Und es tut innerlich so weh, dass ich hier nichts machen kann. Ich habe gespendet und gebetet, aber mehr kann ich nicht machen und das tut mir so weh. (…) Ich bin jetzt in Wien, habe einen großen Teil meiner Verwandtschaft noch nie gesehen, meine Großeltern zum Beispiel. Ich würde sie gerne mal in den Arm nehmen. Es ist schwer. Sie können nicht raus, ich kann nicht zu ihnen. (...)

Eigentlich wollen Menschen weiter in die Zukunft, sich fortentwickeln. Aber was Menschen in Afghanistan wollen, ist die Entwicklung zurück in die Zeit, bevor die Taliban an die Macht kamen.“

Dass sich Geschichte wiederholt bzw. manchmal ein bedrückendes Muster aufweist, können wir uns an einem ganz bestimmten Thema vor Augen führen: der Situation der Frauenrechte.

Während in den meisten demokratisch gelenkten Staaten unserer Erde sich diesbezüglich Aufbruch, Verbesserung und Fortschritt bemerkbar machen, sehen wir in anderen Gebieten Stillstand oder – noch schlimmer –

eklatante Rückschritte.

Es geht zurück in eine Zeit, in der Diskriminierung, Sexismus, Ausgrenzung, kurz gesagt Ungleichheit und Ungerechtigkeit, nicht nur salonfähig, sondern durch menschenverachtende Traditionen, Regeln und Gesetze regelrecht gewollt, gefördert und legitimiert wurden. Legitimiert von einem System, welches Frauen und Mädchen entmachtet, isoliert, desozialisiert, versteckt, ja identitätslos machen will.

Staaten, in denen Frauenrechten keinerlei Beachtung geschenkt wird, werden häufig von Männern gelenkt, die an streng patriarchalen, diktatorischen und schlichtweg menschenunwürdigen Idealen und Werten festhalten: u.a. Abtreibungsverbot, Zwangsheirat, Verschleppung, Versklavung, Zwangsprostitution, Verstümmelung. Es scheint, als würden dabei Frauenrechte zum Spielball der Machtausübenden werden.

Eine Garantie für den gradlinigen Fortschritt einer Gesellschaft hin zu mehr Geschlechtergerechtigkeit gibt es leider nicht, wie uns jüngste Nachrichten aus Afghanistan auf tragische Art und Weise aufzeigen.

Das Land ist ein trauriges Beispiel für das „Zurück“ der Frauenrechte, der Menschenrechte. Afghanistan war nicht immer das Land, das den Taliban ausgeliefert war. In den 1960er- und zu Beginn der 1970er-Jahre galt es als ein „Land der Hippies“, ein „Sehnsuchtsort der westlichen Aussteiger“, wie es die Neue Züricher Zeitung jüngst formulierte. Diese Gelassenheit blieb bestehen, bis König Zahir Shah 1973 durch einen von der Sowjetunion unterstützten Putsch abgesetzt wurde; die darauffolgende nationalistisch-sozialistische Regierung blieb von Moskau abhängig. 1979 marschierten die Sowjets in Afghanistan ein und versuchten, das Land in die Knie zu zwingen; die USA ließ es sich daraufhin nicht nehmen, die Rebellen im großen Stil mit Waffen zu unterstützen.

Diese Auseinandersetzung zog sich über mehrere Jahrzehnte hin und nun, im Jahre 2021, wurde ein neues Kapitel aufgeschlagen.

Nach dem überhasteten Abzug der internationalen Truppen und der Einstellung der Evakuierungsflüge führen uns Zeitungsartikel, Reportagen und Interviews die blanke Angst und Verzweiflung, die Wut und die Hilflosigkeit über das Ausgeliefertsein der Menschen vor Augen.

Morssal erzählt ihre Geschichte

Ich will es mir nicht anmaßen, über eine Situation zu schreiben, für deren Schrecklichkeit meine Vorstellungskraft nicht ausreicht. Ich finde auch, es steht mir nicht zu.

Es würde sich neben dem Bild einreihen, wo vier weiße Männer so tun, als wären sie die Richtigen, um über Rassismus und Diskriminierung zu debattieren.

Umso mehr freut es mich, dass ich mit einer jungen Frau meines Alters in Kontakt gebracht wurde, die ganz genau weiß, wovon sie spricht.

Morssal, eine in Wien lebende gebürtige Afghanin brachte den Mut und das Vertrauen auf, mir – einer bis dato noch völlig fremden Person – ihre persönliche Geschichte zu erzählen.

In den letzten Zeilen dieses Artikels möchte ich nun sie, ihre Erinnerungen, ihre Gefühle zu Wort kommen lassen.

„Besonders meine Mutter erzählt viel darüber, wie sie früher gelebt hat und wie das Leben früher in Afghanistan war und das alles bedrückt mich manchmal sehr. Sie hat mir so viele unglaubliche Geschichten erzählt, wo ich mir immer dachte: ‚Was für eine starke Frau.‘ Meine Oma und meine Mama sind für mich Vorbilder. Meine Oma ist damals mit Miniröcken auf die Straße gegangen, da war das gar kein Problem. (…) Als meine Mama 19 oder 20 war, kamen die Taliban an die Macht, dann wurden Schulen für Mädchen gesperrt, Universitäten wurden gesperrt, Frauen hatten keinerlei Rechte. Meine Mama durfte auch ab einem gewissen Alter nicht mehr zur Schule gehen. Afghanische Frauen hatten es nie leicht und werden es auch nie leicht haben. Sie müssen immer für etwas kämpfen, was eigentlich selbstverständlich sein sollte. Und es tut innerlich so weh, dass ich hier nichts machen kann. Ich habe gespendet und gebetet, aber mehr kann ich nicht machen und das tut mir so weh. (…) Ich bin jetzt in Wien, habe einen großen Teil meiner Verwandtschaft noch nie gesehen, meine Großeltern zum Beispiel. Ich würde sie gerne mal in den Arm nehmen. Es ist schwer. Sie können nicht raus, ich kann nicht zu ihnen. (...)

Eigentlich wollen Menschen weiter in die Zukunft, sich fortentwickeln. Aber was Menschen in Afghanistan wollen, ist die Entwicklung zurück in die Zeit, bevor die Taliban an die Macht kamen.“

„Ich dachte immer, jeder Mensch ist gegen den Krieg, bis ich herausfand, dass es manche gibt, die nicht hingehen müssen“

Erich Maria Remarque

„Solidarität mit afghanischen Frauen beim Frauenmarsch in Bozen am 25. September“ © Pia von Musil / ëres